令和時代の日本企業に求められる「組織風土変革」のあり方

企業は、その時々の社会情勢、社内状況に応じた課題が生じ、その課題を解決していくものです。しかし、本格的にAIが企業経営に直結しようとする今の時代、組織風土においては従来の延長線上にはない「変革」が求められています。本稿では「これからの時代を見据えた企業の組織風土改革」の着眼点について検討を行います。

Contents

「令和時代の組織風土改革」における課題

現在の日本企業が抱える組織運営面での課題には、どのようなものがあるのでしょうか。

以下の3つの観点から振り返ってみます。

- 事業環境の変化

- 従業員の雇用・労働環境の変化

- テクノロジーの企業経営への直結

日本企業をとりまく事業環境の変化

平成の30年間で日本は少子・高齢化が進み、企業の労働需要を満たす市場としても、今後プロダクトを提供する市場としても、大きく変わり、今後は「困難な時代」になるものと思われます。

総人口は2004年の12,784万人をピークに、人口減少に転換しました。日本は2004年の12,784万人をピークとして人口減少社会に移行しました。総人口は今後一貫して減少傾向にあり、国の予測によると、2050年には9,515万人となり、高齢化率が約40%まで上昇することが見込まれています。

また、世界の「稼ぐ構造」も一変しました。2018年時点では、世界の企業別時価総額ランキング上位50社には「GAFA」と呼ばれる米国や中国などの新興IT企業の多くが占め、日本企業の中では唯一トヨタ自動車(35位)のみがランクインする状況となり、世界市場における日本企業は軒並み存在感を失いました。

従業員の雇用・労働環境の変化

「経済財政白書2019」では、従業員が1つの企業に長く勤め、年功序列によって賃金や昇進が決まる「日本的雇用慣行」について「今では、少子高齢化による生産年齢人口の減少に伴う女性や外国人など、多様な人材の活躍の場の提供における弊害になっている」と指摘しています。

具体例として、企業内の訓練や経験だけで育った従業員は創造的な仕事に苦手な傾向がある、技術がどんどん進歩している現在では、若いころに身につけた技術が陳腐化する、などを挙げています。

また、出産・育児が女性のキャリアにとって不利に働くこと、中途採用や外国人といった外部の優秀な人材の活躍の場がなくなること、生産性に応じた賃金が支払われないこと、などの事情から、「人生100年時代を踏まえた多様なキャリア形成や個人の事情に応じた働き方」づくりにおける弊害になっていると指摘しています。

テクノロジーの企業経営への直結

近年、「AIで消える仕事」が話題になっていますが、平成の時代は、情報通信技術(ICT)が普及した時代でした。これは令和の時代には更に進み、AIやロボットなどが本格的に普及することが予測されます。

労働環境の面においても、定型的な業務の多くはAIやロボットなどに置き換えられ、人がやる仕事は、クリエイティブな仕事や「人と接し、気持ちを分かち合いながら行う仕事」「他の人に真似ができない仕事」などに限られていく可能性が高いといわれています。

特に「ホワイトカラーの経験が問われる定型業務」が一斉に不要になると考えられます。例えば銀行では、ここ10年ほどでネットやAIの活用により「経験が求められる業務」の自動化が進んでいます。

「組織風土改革」とは何か?

企業における「組織風土」とは、組織内において扱われる判断基準や前提条件などを総称する経営学の用語です。その範囲は、明確に示されているものだけでなく、暗黙の了解や不文律として認識されているものまで広範囲にわたります。

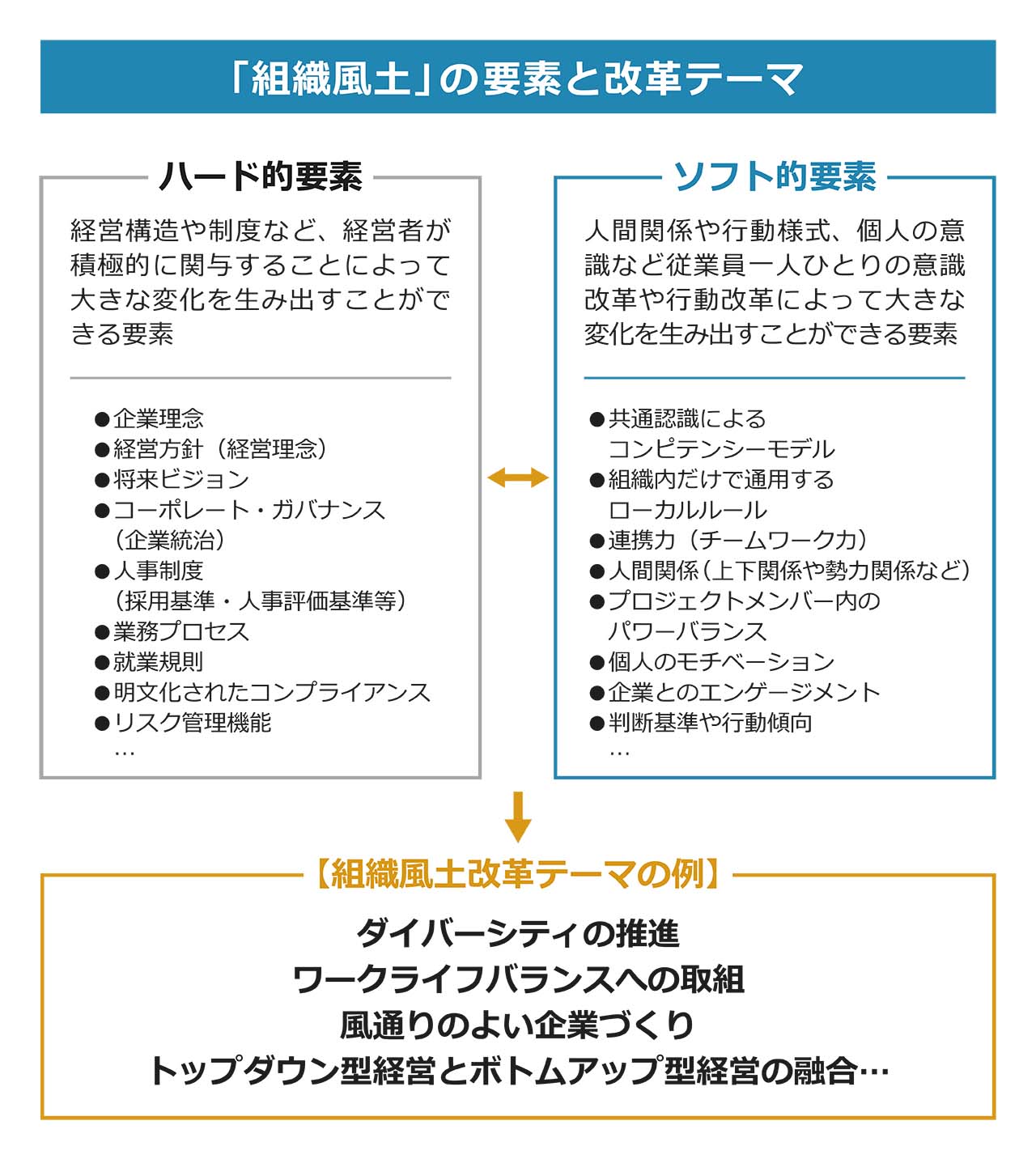

図2では、「組織風土」の要素と改革の実施テーマについて記載しています。「組織風土」は「ハード的要素」と「ソフト的要素」の二種類に大別できます。組織風土を改革するためには「ハードアプローチ」と「ソフトアプローチ」を適切に使い分ける必要があります。

「ハード的要素」は、経営構造や制度など、経営者が積極的に関与することで大きな変化を生み出すことができる要素です。例えば定量的・定性的に明文化されたものから、絵や図で描かれたものまで含まれます。基本的に、組織に所属するすべての人が同じ理解を行い、同じように行動できる内容である必要があります。

「ソフト的要素」は、人間関係や行動様式、個人の意識など、従業員一人ひとりの意識改革や行動改革によって大きな変化を生み出すことができる要素です。多くは明文化されていないものであり、構成員一人ひとりの「こころの持ち方」や「職場の雰囲気や空気感」といったものが当てはまります。

この「ハード的要素」と「ソフト的要素」はそれぞれ単独では存在しません。特に大きい組織になると、共通した価値観を明示的に示さないと、構成員の方向性が定まりません。しかし、実際に動くのは人間です。「この会社なら頑張って貢献したい」とか、「この同僚となら楽しく仕事がやれる」とかいった、気持ちの面が動き出すことで、ハード的な要素も生きてくるのです。

企業における組織風土改革の例

続いて企業における組織風土改革の事例を見てみましょう。

従来からの企業における組織風土改革は、企業内に内包していた課題を、経営層がトップダウンで行う方法が一般的でした。しかし、環境の激変に伴い、自社の問題意識を起点としてアイデアや発想を社内外の様々なステークホルダーから取り入れる動きが出てきました。本稿では、①オリンパス株式会社(以下、オリンパス)、②日本航空株式会社(以下、日本航空)、③株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(以下、MUFG)を取り上げます。

事例①オリンパス

オリンパスは、従業員3万5千人の医療・科学・映像の分野で知られる企業です。しかし2011年、同社トップ自らが粉飾決算を主導するという不祥事が明るみになりました。株価は急落し、刑事事件にまで発展しました。

そのような中で、2012年に新体制で再スタートした同社は、グローバルで全社のパフォーマンスを最大化させるべく、「One Olympus」という経営方針を策定しました。しかし、全社の従業員が一丸となって「One Olympus」を実施するにあたって、現状を把握するための組織診断を行ったところ、事件前の2008年に実施した結果と比較して経営の信頼感や従業員の活力が低下しており、前回の実施時に悪かった点が更に悪化していることが判明しました。

そこで、これは「組織風土の問題だ」という仮説を立てて、以下の5つの課題と3つの取り組みテーマを設定し、実行に移しました。

【5つの課題】

(1)経営トップのコミュニケーション不足

(2)上位方針の展開とPDCAが不徹底

(3)人と組織を束ねるマネジメントの弱体化

(4)現場活力の減退

(5)個別最適化の加速

【3つの取り組みテーマ:すべてのレイヤーごとに具体的な施策を実行】

(1)経営トップ・コミュニケーション強化

(2)マネジメント支援・強化

(3)職場活性化

例えば、経営トップのコミュニケーション不足に対しては、経営トップによるタウンミーティング(対話集会)を3年間で200回実施し、2,000人が参加しました。

また、マネジメント支援では、本部長・部長などを対象とした360度評価を取り入れました。職場活性化については、部門を超えたフェイストゥフェイスの活性化と、主体性をもって最後までやりぬく「考動力」の強化を取りあげました。

中でも部門を超えた全社イベントを開催することで、準備から実行までのプロセスを通じて社内の一体感の醸成と、「自分ゴト化」の実践を図りました。特に全社イベントを通じて、家族に「良い会社だ」と思ってもらえたという結果が得られたことが一番という声が多かったことに、「One Olympus」マインドの醸成にも大きくつながっているといえるでしょう。

事例②日本航空

日本航空は、戦後の日本の航空業界をけん引し続けてきた企業ですが、2010年1月に、会社更生法を申請し、その後、外部から招へいした経営者によって再生を図りました。

同社が企業再生するにあたって、当時の政府の要請を受けて就任したのは、京セラの創業者である稲盛和夫氏でした。

稲盛氏を中心とした体制で新設された「意識改革・人づくり推進部」が、まず改善すべき課題として認識したものは、「採算意識の欠如」と「縦割りの組織からくる意識」でした。

そこで最初に取りかかったのが、リーダー層の意識改革のための「リーダー教育」でした。約1か月間で17回開催され、稲盛氏の講話とグループ討議や、稲盛氏が会社を経営する中で、稲盛氏の実体験から編み出された経営手法である「アメーバ経営」や会計実学の講義もなされました。稲盛氏が重視したことは、主にリーダーのあるべき姿の考え方の共有と定着でした。当時二次破たんもうわさされる中で、特にリーダーには現実と向きあい、乗り越える強い気持ちを求めました。

当時は「会社の立て直しで忙しい時になんでこんなに拘束されるんだ」といった否定的な声もあったといいますが、プログラムに納得したリーダーたちからは、「自分の部下にも同じ教育を受けさせたい」という声が上がり、プログラムが一巡した後、対象を拡大し、内容を2日間に凝縮しながら実施しました。

破綻前のJALも、さまざまな「意識改革の取り組み」があったといいますが、それらと違い、今回は「現場より先にリーダーが変わる」という大前提のもと、より「徹底していた」という事があります。

日本航空の再生は「JALは公的資金の投入により再生が図られたが、同じ過ちを二度と繰り返さない」という思いをまずトップ50名のリーダーが共有することから始まりました。そしてその後3,000名まで対象を拡大するうちに、現場の社員たちにも「会社は本気なんだ」と伝わります。これらを続けることによって、のちに行われる、JALの商品やサービスに携わる全員がもつべき意識・価値観・考え方を浸透させる活動である「JALフィロソフィ教育」を実施する準備につながっていったといいます。

事例③三菱UFJフィナンシャル・グループ

MUFGは、三菱UFJ銀行を筆頭に、三菱UFJ信託銀行、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、三菱UFJリースなど多数の金融機関を抱える、日本を代表する金融グループです。MUFGでは2014年の夏ごろにオープンイノベーションの考え方を取り入れる方向に舵を切り、2015年2月のビジネスコンテスト「Fintech Challenge 2015」を皮切りに、日本の銀行としては初のアクセラレータプログラム「MUFG Digital アクセラレータ」を2016年にスタートしました。

金融業界では2012年ごろから米国西海岸を中心に、金融サービスと情報技術を組み合わせた革新的な技術を指すフィンテック(Fintech)が盛り上がりはじめ、同グループ内でも新技術による銀行業務への参入の必要性への危機感がありました。しかし、グループ内に新サービスを効率的に考える体制や、スピーディーに新しいものを作り上げる力がないため、必然の流れとして社外に力を求めることになりました。

2015年のビジネスコンテストでは、ファイナリストとの協業で投資信託選びをサポートするアプリを協業で開発・リリースしましたが、通常であれば2年はかかる新サービスのリリースが、ベンチャー企業との協業によって半年で実現できました。

この成功を受け、三菱東京UFJ銀行(当時)はグループ全体としてベンチャー企業と密にコミュニケーションできる取り組みとして、上記コンテストをステップアップしたアクセラレートプログラムを立ち上げました。このプログラムは、既存の金融の枠にとらわれないよう、あえてFintechを冠さず、「MUFG Digitalアクセラレータ」と命名し、2019年3月からは第四期がスタートしています。

「MUFG Digitalアクセラレータ」の「組織風土改革」の視点における成功要因は、小さな成功を積み重ねることで取り組みをグループ内に根付かせた点です。国内最大手の金融グループにもかかわらず、いきなり数百億円単位の事業をゴールとせずに、アプリやサービス開発のレベルでも「協業による具体的な成果」としてグループ内に発信したことが本取組の特徴です。

これによって「オープンイノベーションによって何かできそう」という雰囲気がグループ内にでき、社内の前向きな人がオープンイノベーションに手を上げやすい環境ができました。

本事例は、直接「組織風土改革」を企図して始めた取り組みではないかもしれませんが、同じ志を持つ仲間を広げることで、徐々に大きな取り組みに広げ、小さな取り組みから大きな成果を目指していきやすくするという事例をグループ内で共有することで、「組織風土改革」の事例を創ったと言えるでしょう。

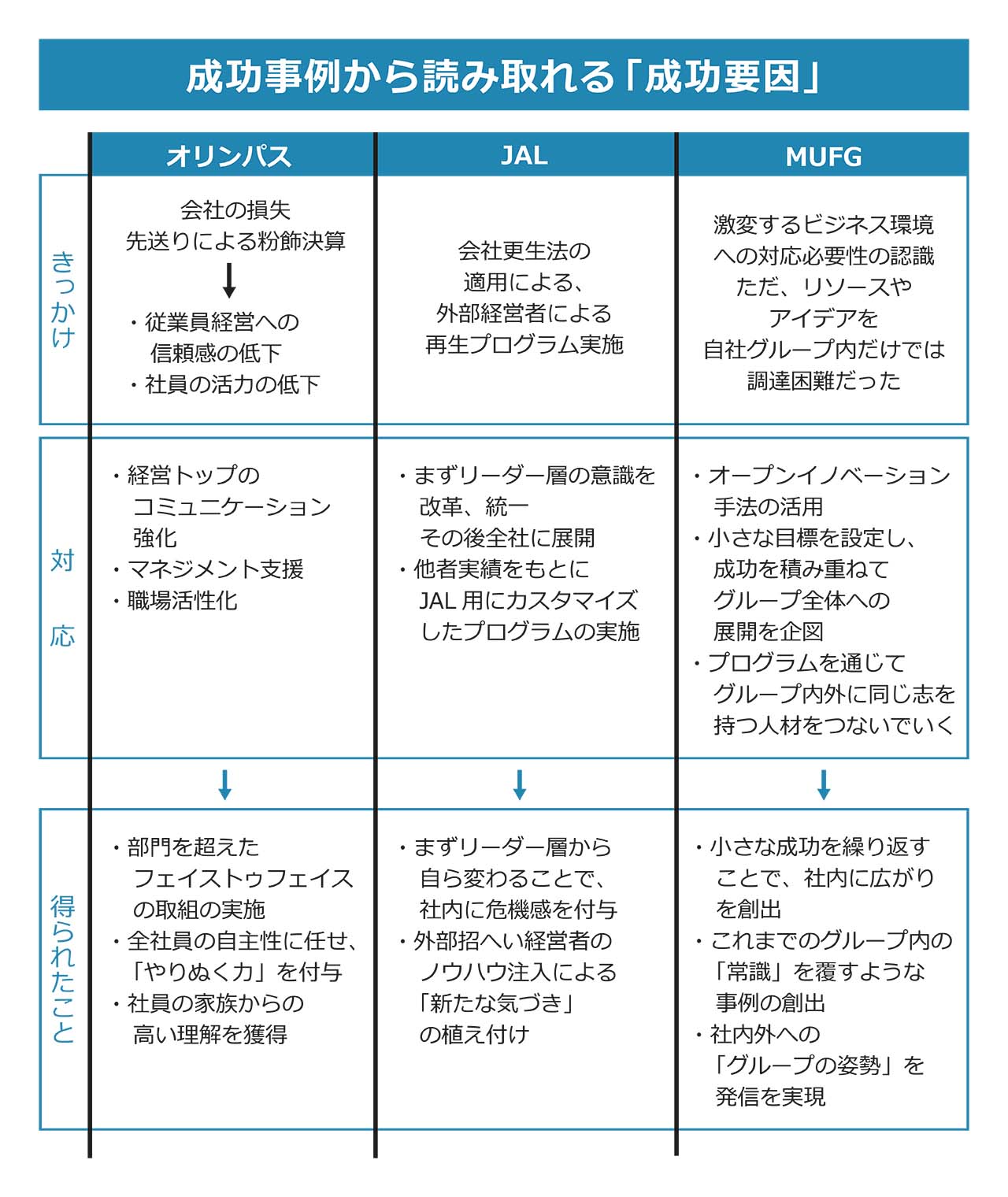

三つの事例から読み取れる、組織風土改革における「成功要因」とは?

事例に挙げた3つの会社はともに業界をリードする企業ですが、それぞれ直面する課題に対して、正面から取り組んで行こうとする姿勢が見えます。

オリンパスは、過去の自社経営陣の不正から受けた影響をきっかけとして、新経営陣が危機感を抱き、内発的に組織風土を変えていこうとした姿勢が読み取れます。対策面では、ハード面での取り組みに加えて、ソフト面での対策を息長く、社員一人ひとりの「やりぬく力」をベースに取り組もうとしたことがうかがえます。

JALは、過去からの蓄積で「経営破綻」まで行きつき、政府という外部から要求された「経営再生」の要求をきっかけとして、外部から招へいした経営者のリーダーシップのもとで、外発的に組織風土を変えようとした姿勢が読み取れます。リーダー層の育成に注力した結果、会社の末端まで新しい組織風土が浸透したケースだといえます。同時に、外部出身経営者が与えた「外からの圧力」によってうまく動き出したケースと言えるかもしれません。

最後にMUFGは、上記の2事例と異なり、ビジネス環境の急激な変化への適応という、外部環境起点の内発的な取り組みといえます。金融業界が激変する中で、自ら「次の世代のビジネスモデル」を生み出していかねばならないが、そのドライバーとなるリソースやアイデアが自グループ内部にないことを認識した上で、ベンチャー企業やスタートアップなど外部との協働によって解決を目指しました。まず、小さな成功を繰り返し、社内に広がりを創出しようとした姿勢は大いに評価できます。

まとめ:「令和時代の日本企業」がとるべき「組織風土改革」とは

最後に、今後の時代に求められる企業経営と「組織風土の改革」について検討します。

これからの時代の会社は、図4のように、自社の従業員の持続的成長に合わせた、社外ステークホルダーとともに作る「好きなことをし続けることを通じて、社員一人ひとりが成長し続けられるコミュニティ」となります。経営者は、「経営方針を考え、部下に指示する」役割から、「社員一人ひとりがやりたいことを引き出し、熱中できる場を提供する」役割へ変わっていきます。またプロジェクトの規模も、時間をかけて計画をつくり、承認・稟議に時間をかけるスタイルから、「小さくでもやってみる」「失敗したら都度アップデートする」といったものに変わっていきます。これを、経営者・従業員はもちろんのこと、社外のパートナー、そして家族なども巻き込みながら進めていくことになります。

企業経営は永続するもので終わりはありません。しかし事業環境は、時代時代で変化します。「組織風土の改革」は、「企業の土壌の変革」とも言えます。企業経営者は、これまでの積み重ねも踏まえつつ、時代にあったものに合わせたものへ変える取組を、絶えず行いつづけていかねばなりません。

参考

- https://www.globalnote.jp/post-1409.html

- http://www.soumu.go.jp/main_content/000273900.pdf

- https://special.nikkeibp.co.jp/atcl/NBO/18/bizreach_olympus_0301/

- https://www.worksight.jp/issues/82.html

- https://ecodb.net/ranking/imf_ngdpd.html

- https://mitsucari.com/blog/organizational_climate_examples/

- https://bizhint.jp/keyword/61387

- https://www.nedo.go.jp/content/100879992.pdf

- https://www.jri.co.jp/MediaLibrary/file/pdf/company/publicity/2012/121012_kataoka.pdf

- https://www.jscore.co.jp/column/lifestyle/2017/ooda/

- https://www.kccs.co.jp/consulting/service/amoeba/about/

- https://www.jal.com/ja/csr/iso/philosophy_class.html